INDONESIA

Sejarah Aceh

Aceh (bahasa Belanda: Atchin atau Acheh, bahasa Inggris: Achin, bahasa Perancis: Achen atau Acheh, bahasa Arab: Asyi, bahasa Portugis: Achen atau Achem, bahasa Tionghoa: A-tsi atau Ache)[1][2] yang sekarang dikenal sebagai provinsi Nanggröe Aceh Darussalam memiliki akar budaya bahasa dari keluarga bahasa Monk Khmer proto bahasa Melayu [3]dengan pembagian daerah bahasa lain seperti bagian selatan menggunakan bahasa Aneuk Jame sedangkan bagian Tengah, Tenggara, dan Timur menggunakan bahasa Gayo untuk bagian tenggara menggunakan bahasa Alas seterusnya bagian timur lebih ke timur lagi menggunakan bahasa Tamiang demikian dengan kelompok etnis Klut yang berada bagian selatan menggunakan bahasa Klut sedangkan di Simeulue menggunakan bahasa Simeulue

akan tetapi masing-masing bahasa setempat tersebut dapat dibagi pula

menjadi dialek. Bahasa Aceh, misalnya, adalah berbicara dengan sedikit

perbedaan di Aceh Besar, di Pidie, dan di Aceh Utara. Demikian pula,

dalam bahasa Gayo ada Gayo Lut, Gayo Deret, dan dialek Gayo Lues dan

kelompok etnis lainnya Singkil yang berada bagian tenggara (Tanoh Alas) menggunakan bahasa Singkil.

sumber sejarah lainnya dapat diperoleh antara lain seperti dari hikayat

Aceh, hikayat rajah Aceh dan hikayat prang sabii yang berasal dari sejarah narasi yang kemudian umumnya ditulis dalam naskah-naskah aksara Jawi (Jawoe). Namun sebagaimana kelemahan dari sejarah narasi yang berdasarkan pinutur ternyata menurut Prof. Ibrahim Alfian bahwa naskah Hikayat Perang Sabil

mempunyai banyak versi dan satu dengan yang lain terdapat perbedaan

demikian pula dengan naskah Hikayat Perang Sabil versi tahun 1710 yang berada di perpustakaan Universitas Leiden di negeri Belanda.[4]

Awal Aceh dalam sumber antropologi disebutkan bahwa asal-usul Aceh berasal dari suku Mantir (atau dalam bahasa Aceh: Mantee)[5] yang mempunyai keterkaitan dengan Mantera di Malaka yang merupakan bagian dari bangsa Mon Khmer (Monk Khmer).[6] Menurut sumber sejarah narasi

lainnya disebutkan bahwa terutama penduduk Aceh Besar tempat

kediamannya di kampung Seumileuk yang juga disebut kampung Rumoh Dua

Blaih (desa Rumoh 12), letaknya di atas Seulimeum antara kampung Jantho

dengan Tangse. Seumileuk artinya dataran yang luas dan Mantir kemudian

menyebar ke seluruh lembah Aceh tiga segi dan kemudian berpindah-pindah

ke tempat-tempat lain.[7]

Dalam sumber buku kronik kerajaan Liang [10]dan kerajaan Sui [11] di Tiongkok pernah disebutkan sekitar tahun 506 sampai 581 Masehi terdapat kerajaan Poli yang wilayah kekuasaannya meliputi Aceh Besar [12][13]sedangkan dalam Nāgarakṛtāgama di sebut sebagai Kerajaan Lamuri [14]

yang dalam sumber sejarah Arab disebut dengan Lamkrek, Lam Urik, Rami,

Ramni sedangkan dan dalam sumber sejarah Tiongkok lainnya disebut pula

dengan nama Lan Li, Lan-wuli atau Lan Wo Li dengan pelabuhan laut

bernama Ilamuridesam sebagaimana juga pernah disingahi dan ditulis oleh Marco Polo (1292) asal Venesia dalam buku perjalanan pulang dari Tiongkok menuju ke Persia (Iran)[15][16] saat itu masih berada dibawah pengaruh kedaulatan kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa (dinasti) Syailendra dengan raja pertamanya Balaputera Dewa,

yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan yang kuat dan daerah

kekuasaannya meluas, meliputi Tulang Bawang, Pulau Bangka, Jambi,

Genting Kra dan pulau Jawa yang kemudian membangun Borobudur.[17]

Ketika kerajaan Sriwijaya sedang mencapai puncak kejayaannya dan kemakmurannya yang memainkan peran penentu dengan menetapkan pola perdagangan terdiri atas tiga lapisan yakni pelabuhan dan pergudangan utama pada Palembang sedangkan pelabuhan dan pergudangan sub-regional seperti Ilamuridesam (Lamuri), Takuapa (Kedah), Jambi dan Lampung selanjutnya diikuti Sungsang serta beberapa pelabuhah kecil lainnya menggunakan alur sungai Musi dimana dalam hegemoni alur perdagangan ini kerajaan mendapatkan upeti berkemakmuran ternyata mengundang kedatangnya ekspedisi armada dari raja Rajendra Chola dari Chola India selatan pada tahun 1025 dengan melakukan serangan kepada seluruh pelabuhan-pelabuhan di Sriwijaya termasuk Ilamuridesam (Lamuri) dan Takuapa (Kedah) yang dihancurkan menjadi sunyi seperti yang diriwayatkan dalam prasasti Tanjore 1030 di India yang mengatakan bahwa dalam mengirimkan sejumlah kapal yang sangat besar ke tengah-tengah laut lepas yang bergelombang sekaligus menghancurkan armada gajahnya yang besar dari kerajaan melayu Sriwijaya dan merampas harta benda yang sangat banyak berikut pintu gerbang ratna mutu manikam terhias sangat permai, pintu gerbang batu-batu besar permata dan akhirnya Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijayatunggawarman dapat ditawan kemudian dilepas setelah mengaku takluk,[18] tak lama kemudian armada Chola kembali kenegerinya sedangkan sejumlah lainnya menetap dan menjadi bagian dari penduduk, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerangan tersebut lebih ditujukan untuk mengamankan atau pengambil alihan jalur perdagangan pada selat Malaka yang pada waktu itu sudah merupakan jalur perdagangan internasional yang penting daripada melakukan sebuah pendudukan dikala kekuatan militer dan diplomasi Sriwijaya sedang melemah[19] karena lebih tertuju pada perkembangan perdagangan.[20] sejak kekalahan ini kewibawaan kerajaan Sriwijaya mulai menurun dengan dratis yang memberikan peluang bagi kerajaan-kerajaan yang dahulu berada dibawah kedaulatan Sriwijaya mulai memperbesar dan memperoleh kembali kedaulatan penuh. Walaupun demikian keberadaan Sriwijaya baru berakhir pada tahun 1377.

Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan sumpah palapa yang berisikan "dia tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara berada dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit". Ternyata dengan dasar sumpah palapanya inilah Gajah Mada merasa tidak senang ketika mendengar dan melihat bahwa Samudera Pasai di Aceh makin berkembang dan maju. Pada tahun 1350 Majapahit ingin menggempur Samudera Pasai, tetapi Majapahit tidak pernah mencapai kerajaan Samudra Pasai karena di hadang askar Sriwijaya. Selama 27 tahun Majapahit dendam terhadap kerajaan Sriwijaya dan kemudian pada tahun 1377 giliran Sriwijaya digempurnya, sehingga habislah riwayat Sriwijaya sebagai negara Budha yang berpusat di Palembang ini.

Aceh merupakan salah satu bangsa di pulau Sumatra yang memiliki tradisi militer, dan pernah menjadi bangsa terkuat di Selat Malaka, yang meliputi wilayah Sumatra dan Semenanjung Melayu, ketika dibawah kekuasaan Iskandar Muda.

Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putroe Phang. Konon, karena terlalu cintanya sang Sultan dengan istrinya, Sultan memerintahkan pembangunan Gunongan di tengah Medan Khayali (Taman Istana) sebagai tanda cintanya. Kabarnya, sang puteri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu Sultan membangun Gunongan untuk mengubati rindu sang puteri. Hingga saat ini Gunongan masih dapat disaksikan dan dikunjungi.

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, kembali Aceh bangkit dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Yang diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576. Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636). Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya.

Sultan Aceh pun membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh, yang masih disimpan oleh pemerintah kerajaan Inggris, tertanggal tahun 1585:

Hubungan yang mesra antara Aceh dan Inggris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggris

dan Skotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk

Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal

dengan nama Meriam Raja James.

Pada tahun 1824, Perjanjian Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten berhasil merebut istana sultan. Ketika Sultan Machmud Syah wafat pada tanggal 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawood yang dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indragiri. Pada 13 Oktober 1880, pemerintah kolonial menyatakan bahwa perang telah berakhir. Bagaimanapun, perang dilanjutkan secara gerilya dan perang fi'sabilillah dikobarkan, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904.

Pada masa perang dengan Belanda, Kesultanan Aceh sempat meminta bantuan kepada perwakilan Amerika Serikat di Singapura yang disinggahi Panglima Tibang Muhammad dalam perjalanannya menuju Pelantikan Kaisar Napoleon III dari Perancis. Aceh juga mengirim Habib Abdurrahman azh-Zhahir untuk meminta bantuan kepada Kalifah Usmaniyah. Namun Turki Utsmani kala itu sudah mengalami masa kemunduran. Sedangkan Amerika Serikat menolak campur tangan dalam urusan Aceh dan Belanda.

Perang kembali berkobar pada tahun 1883. Pasukan Belanda berusaha membebaskan para pelaut Britania Raya yang sedang ditawan di salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, dan menyerang kawasan tersebut. Sultan Aceh menyerahkan para tawanan dan menerima bayaran yang cukup besar sebagai gantinya. Sementara itu, Menteri Perang Belanda, August Willem Philip Weitzel, kembali menyatakan perang terbuka melawan Aceh. Belanda kali ini meminta bantuan para pemimpin setempat, di antaranya Teuku Umar. Teuku Umar diberikan gelar panglima perang besar dan pada 1 Januari 1894 bahkan menerima dana bantuan Belanda untuk membangun pasukannya. Ternyata dua tahun kemudian Teuku Umar malah menyerang Belanda dengan pasukan baru tersebut. Dalam perang gerilya ini Teuku Umar bersama Panglima Polem dan Sultan terus tanpa pantang mundur. Tetapi pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Der Dussen di Meulaboh Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nya' Dien istri Teuku Umar siap tampil menjadi komandan perang gerilya.

Pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Dr Snouck Hurgronye yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh (De Atjehers). Dalam buku itu disebutkan rahasia bagaimana untuk menaklukkan Aceh.

Isi nasehat Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda yang bertugas di Aceh adalah:

Sultan M. Daud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Istana Kesultanan Aceh kemudian diluluhlantakkan dan diganti dengan bangunan baru yang sekarang dikenal dengan nama Pendopo Gubernur. Pada tahun tersebut, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda.

Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibentuk pasukan marechaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Colone Macannya yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh.

Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga Gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putroe (1902). Van der Maaten menawan putera Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polem dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putera Panglima Polem, Cut Po Radeu saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polem meletakkan senjata dan menyerah ke Lhokseumawe (1903). Akibat Panglima Polem menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polem.

Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Van Daalen yang menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kuto Reh (14 Juni 1904) dimana 2922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1773 laki-laki dan 1149 perempuan.

Taktik terakhir menangkap Cut Nya' Dien istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, dimana akhirnya Cut Nya' Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.

Seperti banyak penduduk Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, rakyat Aceh menyambut kedatangan tentara Jepang saat mereka mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942, karena Jepang berjanji membebaskan mereka dari penjajahan. Namun ternyata pemerintahan Jepang tidak banyak berbeda dari Belanda. Jepang kembali merekrut para uleebalang untuk mengisi jabatan Gunco dan Sunco (kepala adistrik dan subdistrik). Hal ini menyebabkan kemarahan para ulama, dan memperdalam perpecahan antara para ulama dan uleebalang. Pemberontakan terhadap Jepang pecah di beberapa daerah, termasuk di Bayu, dekat Lhokseumawe, pada tahun 1942, yang dipimpin Teungku Abdul Jalil, dan di Pandrah dan Jeunieb, pada tahun 1944.

Ternyata Aceh tidak termasuk negara bagian dari federal hasil ciptaan Van Mook yang meliputi seluruh Indonesia yang terdiri dari:

Yang terpilih menjadi Presiden RIS adalah Soekarno dalam sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15-16 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sedang untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta. Kabinet dan Perdana Menteri RIS dilantik pada tanggal 20 Desember 1949.

Belanda di bawah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. Maan Sassen dan ketua Delegasi RIS Mohammad Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Antonius Hermanus Johannes Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986)

Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panitia bersama.

Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

Isi Maklumat NII di Aceh adalah:

Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.

Di samping itu telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah NAD, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari NAD dan membentuk 2 provinsi baru yang disebut Aceh Leuser Antara yang terdiri dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil, serta Aceh Barat Selatan atau ABAS yang terdiri dari Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Barat dan Aceh Jaya. 4 Desember 2005 diadakan Deklarasi bersama di Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri ratusan orang dan 11 bupati yang ingin dimekarkan wilayahnya, dan dilanjutkan dengan unjukrasa yang menuntut lepasnya 11 kabupaten tadi dari Aceh.

Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.

Minggu, 26 Desember 2004 | 19:07 WIB

Gempa

yang terjadi Lautan India dengan kekuatan 6,8 skala Richter, Minggu

(26/12) pagi, termasuk gempa yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara,

memicu terjadinya gelombang tsunami di beberapa negara Asia.

Gelombang tsunami ini diperkirakan paling banyak menelan korban jiwa. Setidaknya korban meninggal di Aceh dan Sumatera Utara, serta beberapa negara Asia lainnya seperti Sri Lanka, India, dan Thailand telah mencapai ribuan orang.

Korban akibat gempa dan gelombang tsunami di Indonesia sendiri, hingga berita ini diturunkan, masih belum bisa dipastikan. Namun hingga pukul 17.30 WIB, Badan Koordinasi Nasional mencatat, ada sekitar 148 meninggal dunia. Sedangkan jumlah korban luka dan hilang belum diketahui.

Bencana gempa dan tsunami di Indonesia tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, peristiwa serupa telah terjadi berkali-kali dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Gelombang tsunami yang menyebabkan korban jiwa paling banyak dilaporkan saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi Krakatau pada 1883. Saat itu diperkirakan 36 ribu jiwa meninggal akibat letusan gunung yang mengakibatkan ombak setinggi bangunan 12 tingkat. Ombak akibat letusan gunung yang terletak di Selat Sunda itu mencapai sekitar 120 kilometer dari pusat letusan.

Pasca meletusnya Krakatau, setidaknya sejak selama periode 1900-1996, setidaknya telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia. Lima belas di antaranya terjadi di Kawasan

Timur Indonesia, yang memang dikenal sebagai daerah seismotektonik aktif dan kompleks. Tsunami tersebut diakibatkan oleh aktivitas kegempaan yang terdapat pada zona-zona seismmotektonik aktif seperti zona subduksi, zona bukaan, dan zona sesar yang tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia.

Gelombang besar tsunami yang juga menelan korban yang tidak sedikit terjadi pada 19 Agustus 1977 di daerah Sumba. Dalam peristiwa ini sekitar 189 nyawa melayang. Lalu, peristiwa serupa terjadi pada 12 Disember 1992 di Flores. Gelombang besar ini mengakibatkan 2.100 nyawa melayang. Peristiwa tumpahnya air laut yan melanda kawasan Banyuwangi Jawa Timur pada 3 Juni 1994 menelan korban tewas hingga 208 orang.

Lima bencana tsunami (Banda 1938, Sigli 1967, Bandanaira 1975, Sumba 1977, dan Banyuwangi 1994) itu diakibatkan aktivitas zona subduksi Sunda-Banda yang terletak memanjang dari Kepulauan Andaman sampai ke Laut Banda.

Aktivitas zona sesar naik yang terletak memanjang dari utara Bali sampai ke Alor menghasilkan tiga tsunami di Ende 1908, Larantuka 1982, dan Flores 1992. Tsunami-tsunami yang terjadi di Tinambung 1967, Sulteng 1968, Majene 1969, dan Mamuju 1984 diakibatkan aktivitas zona

bukaan yang terletak di Selat Makassar.

Aktivitas zona sesar Palu-Koro dan sesar Sorong yang melalui Palu, utara Pulau Buru sampai ke selatan Biak telah mengakibatkan empat bencana tsunami yang terjadi di Teluk Tomini 1938, Sana Maluku 1965, Sanana Maluku, 1975 dan Toli-Toli 1996.

Sementara itu tsunami yang terjadi baru-baru ini di Biak, diperkirakan akibat aktivitas sesar

Sorong atau subduksi lempeng Carolina.

Budaya

Pengelompokan budaya dalam empat pembagian budaya berdasarkan kaum (kawom) atau disebut pula sebagai suku (sukee) besar mengikuti penelusuran antara lain melalui bahasa purba- Budaya Lhee Reutoh (kaum/suku tiga ratus) yang berasal dari budaya Mantee sebagai penduduk asli.

- Budaya Imeum Peuet (kaum/suku imam empat) yang berasal dari India selatan yang beragama Hindu.

- Budaya Tok Batee (kaum/suku yang mencukupi batu) yang datang kemudian berasal dari berbagai etnis Eurasian, Asia Timur dan Arab.

- Budaya Ja Sandang (kaum/suku penyandang) yaitu para imigran India yang umumnya telah memeluk agama Islam.

Sejarah awal

Ketika kerajaan Sriwijaya sedang mencapai puncak kejayaannya dan kemakmurannya yang memainkan peran penentu dengan menetapkan pola perdagangan terdiri atas tiga lapisan yakni pelabuhan dan pergudangan utama pada Palembang sedangkan pelabuhan dan pergudangan sub-regional seperti Ilamuridesam (Lamuri), Takuapa (Kedah), Jambi dan Lampung selanjutnya diikuti Sungsang serta beberapa pelabuhah kecil lainnya menggunakan alur sungai Musi dimana dalam hegemoni alur perdagangan ini kerajaan mendapatkan upeti berkemakmuran ternyata mengundang kedatangnya ekspedisi armada dari raja Rajendra Chola dari Chola India selatan pada tahun 1025 dengan melakukan serangan kepada seluruh pelabuhan-pelabuhan di Sriwijaya termasuk Ilamuridesam (Lamuri) dan Takuapa (Kedah) yang dihancurkan menjadi sunyi seperti yang diriwayatkan dalam prasasti Tanjore 1030 di India yang mengatakan bahwa dalam mengirimkan sejumlah kapal yang sangat besar ke tengah-tengah laut lepas yang bergelombang sekaligus menghancurkan armada gajahnya yang besar dari kerajaan melayu Sriwijaya dan merampas harta benda yang sangat banyak berikut pintu gerbang ratna mutu manikam terhias sangat permai, pintu gerbang batu-batu besar permata dan akhirnya Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijayatunggawarman dapat ditawan kemudian dilepas setelah mengaku takluk,[18] tak lama kemudian armada Chola kembali kenegerinya sedangkan sejumlah lainnya menetap dan menjadi bagian dari penduduk, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerangan tersebut lebih ditujukan untuk mengamankan atau pengambil alihan jalur perdagangan pada selat Malaka yang pada waktu itu sudah merupakan jalur perdagangan internasional yang penting daripada melakukan sebuah pendudukan dikala kekuatan militer dan diplomasi Sriwijaya sedang melemah[19] karena lebih tertuju pada perkembangan perdagangan.[20] sejak kekalahan ini kewibawaan kerajaan Sriwijaya mulai menurun dengan dratis yang memberikan peluang bagi kerajaan-kerajaan yang dahulu berada dibawah kedaulatan Sriwijaya mulai memperbesar dan memperoleh kembali kedaulatan penuh. Walaupun demikian keberadaan Sriwijaya baru berakhir pada tahun 1377.

Samudera Pasai

kerajaan Islam Samudera-Pasai di Aceh dengan rajanya Malik Al Saleh dan diteruskan oleh cucunya Malik Al ZahirEra Malik Al Saleh

Sebelum Dinasti Usmaniyah di Turki berdiri pada tahun 699 H-1341 H atau bersamaan dengan tahun 1385 M-1923 M, ternyata nun jauh di belahan dunia sebelah timur, di dunia bagian Asia, telah muncul Kerajaan Islam Samudera-Pasai yang berada di wilayah Aceh yang didirikan oleh Meurah Silu (Meurah berarti Maharaja dalam bahasa Aceh) yang segera berganti nama setelah masuk Islam dengan nama Malik al-Saleh yang meninggal pada tahun 1297. Dimana penggantinya tidak jelas, namun pada tahun 1345 Samudera-Pasai diperintah oleh Malik Al Zahir, cucu Malik al-Saleh.Politik Samudera Pasai bertentangan dengan Politik Gajah Mada

Gajah Mada yang diangkat sebagai patih di Kahuripan (1319-1321) oleh Jayanagara dari Majapahit. Dan pada tahun 1331, naik pangkat Gajah Mada menjadi mahapatih Majapahit yang diangkat oleh Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi.Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan sumpah palapa yang berisikan "dia tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara berada dibawah kekuasaan kerajaan Majapahit". Ternyata dengan dasar sumpah palapanya inilah Gajah Mada merasa tidak senang ketika mendengar dan melihat bahwa Samudera Pasai di Aceh makin berkembang dan maju. Pada tahun 1350 Majapahit ingin menggempur Samudera Pasai, tetapi Majapahit tidak pernah mencapai kerajaan Samudra Pasai karena di hadang askar Sriwijaya. Selama 27 tahun Majapahit dendam terhadap kerajaan Sriwijaya dan kemudian pada tahun 1377 giliran Sriwijaya digempurnya, sehingga habislah riwayat Sriwijaya sebagai negara Budha yang berpusat di Palembang ini.

Kesultanan Aceh

Era Sultan Iskandar Muda

Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau, Sumatera Timur, hingga Perak di semenanjung Malaysia.Aceh merupakan salah satu bangsa di pulau Sumatra yang memiliki tradisi militer, dan pernah menjadi bangsa terkuat di Selat Malaka, yang meliputi wilayah Sumatra dan Semenanjung Melayu, ketika dibawah kekuasaan Iskandar Muda.

Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putroe Phang. Konon, karena terlalu cintanya sang Sultan dengan istrinya, Sultan memerintahkan pembangunan Gunongan di tengah Medan Khayali (Taman Istana) sebagai tanda cintanya. Kabarnya, sang puteri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu Sultan membangun Gunongan untuk mengubati rindu sang puteri. Hingga saat ini Gunongan masih dapat disaksikan dan dikunjungi.

Aceh melawan Portugis

Ketika Kesultanan Samudera Pasai dalam krisis, maka Kesultanan Malaka yang muncul dibawah Parameswara (Paramisora) yang berganti nama setelah masuk Islam dengan panggilan Iskandar Syah. Kerajaan Islam Malaka ini maju pesat sampai pada tahun 1511 ketika Portugis dibawah pimpinan Afonso d'Albuquerque dengan armadanya menaklukan Malaka.Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, kembali Aceh bangkit dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Yang diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576. Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636). Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya.

Hubungan dengan Barat

Inggris

Pada abad ke-16, Ratu Inggris, Elizabeth I, mengirimkan utusannya bernama Sir James Lancester kepada Kerajaan Aceh dan mengirim surat yang ditujukan: "Kepada Saudara Hamba, Raja Aceh Darussalam." serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik "saudarinya" di Inggris dan mengizinkan Inggris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan Sultan juga mengirim hadiah-hadiah yang berharga termasuk sepasang gelang dari batu rubi dan surat yang ditulis di atas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar "Orang Kaya Putih".Sultan Aceh pun membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh, yang masih disimpan oleh pemerintah kerajaan Inggris, tertanggal tahun 1585:

| “ | Sayalah sang penguasa perkasa Negeri-negeri di bawah angin, yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatra dan atas seluruh wilayah wilayah yang tunduk kepada Aceh, yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam. | ” |

Belanda

Selain Kerajaan Inggris, Pangeran Maurits – pendiri dinasti Oranje– juga pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan inilah yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ia dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri oleh para pembesar-pembesar Belanda. Namun karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka beliau dimakamkan dengan cara agama Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini di makam beliau terdapat sebuah prasasti yang diresmikan oleh Mendiang Yang Mulia Pangeran Bernhard suami mendiang Ratu Juliana dan Ayahanda Yang Mulia Ratu Beatrix.Ottoman

Pada masa Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap Sultan Utsmaniyah yang berkedudukan di Istanbul. Karena saat itu Sultan Ottoman sedang gering maka utusan Kerajaan Aceh terluntang-lantung demikian lamanya sehingga mereka harus menjual sedikit demi sedikit hadiah persembahan untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu pada akhirnya ketika mereka diterima oleh sang Sultan, persembahan mereka hanya tinggal Lada Sicupak atau Lada sekarung. Namun sang Sultan menyambut baik hadiah itu dan mengirimkan sebuah meriam dan beberapa orang yang cakap dalam ilmu perang untuk membantu kerajaan Aceh. Meriam tersebut pula masih ada hingga kini dikenal dengan nama Meriam Lada Sicupak. Pada masa selanjutnya Sultan Ottoman mengirimkan sebuah bintang jasa kepada Sultan Aceh.Perancis

Kerajaan Aceh juga menerima kunjungan utusan Kerajaan Perancis. Utusan Raja Perancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang sangat berharga bagi Sultan Aceh. Namun dalam perjalanan cermin tersebut pecah. Akhirnya mereka mempersembahkan serpihan cermin tersebut sebagai hadiah bagi sang Sultan. Dalam bukunya, Denys Lombard mengatakan bahwa Sultan Iskandar Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, Kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan Melayu yang memiliki Balee Ceureumeen atau Aula Kaca di dalam Istananya. Menurut Utusan Perancis tersebut, Istana Kesultanan Aceh luasnya tak kurang dari dua kilometer. Istana tersebut bernama Istana Dalam Darud Donya (kini Meuligo Aceh, kediaman Gubernur). Di dalamnya meliputi Medan Khayali dan Medan Khaerani yang mampu menampung 300 ekor pasukan gajah. Sultan Iskandar Muda juga memerintahkan untuk memindahkan aliran Sungai Krueng Aceh hingga mengaliri istananya (sungai ini hingga sekarang masih dapat dilihat, mengalir tenang di sekitar Meuligoe). Di sanalah sultan acap kali berenang sambil menjamu tetamu-tetamunya.Pasca-Sultan Iskandar Thani

Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Thani mengalami kemunduran yang terus menerus. Hal ini disebabkan kerana naiknya empat Sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum Ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatudin Seri Ta'jul Alam Syah Berdaulat Zilullahil Filalam yang merupakan Sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Ia merupakan puteri Sultan Iskandar Muda dan Isteri Sultan Iskandar Thani. Ia juga menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Persia. Saat itu di dalam Parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, 1/4 di antaranya adalah wanita. Perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Mekkah yang menyatakan keberatannya akan seorang wanita yang menjadi Sultanah. Akhirnya berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh.Datangnya pihak kolonial

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.Pada tahun 1824, Perjanjian Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Perang Aceh

Tahun 1873 pecah perang Aceh melawan Belanda. Perang Aceh disebabkan karena:- Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari perjanjian Siak 1858. Dimana Sultan Ismail menyerahkan daerah Deli, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda ada dibawah kekuasaan Aceh.

- Belanda melanggar Siak, maka berakhirlah perjanjian London (1824). Dimana isi perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara yaitu dengan garis lintang Sinagpura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh.

- Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan Aceh. Perbuatan Aceh ini disetujui Inggris, karena memang Belanda bersalah.

- Dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalulintas perdagangan.

- Dibuatnya Perjanjian Sumatera 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya, Inggris memberika keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalulintas di Selat Sumatera. Belanda mengizinkan Inggris bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat kepada Inggris.

- Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika, Italia, Turki di Singapura. Dan mengirimkan utusan ke Turki 1871.

- Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan Konsul Amerika, Italia dan Turki di Singapura, Belanda menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Machmud Syah tengtang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu, tetapi Sultan Machmud menolak untuk memberikan keterangan.

Ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten berhasil merebut istana sultan. Ketika Sultan Machmud Syah wafat pada tanggal 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawood yang dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indragiri. Pada 13 Oktober 1880, pemerintah kolonial menyatakan bahwa perang telah berakhir. Bagaimanapun, perang dilanjutkan secara gerilya dan perang fi'sabilillah dikobarkan, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904.

Pada masa perang dengan Belanda, Kesultanan Aceh sempat meminta bantuan kepada perwakilan Amerika Serikat di Singapura yang disinggahi Panglima Tibang Muhammad dalam perjalanannya menuju Pelantikan Kaisar Napoleon III dari Perancis. Aceh juga mengirim Habib Abdurrahman azh-Zhahir untuk meminta bantuan kepada Kalifah Usmaniyah. Namun Turki Utsmani kala itu sudah mengalami masa kemunduran. Sedangkan Amerika Serikat menolak campur tangan dalam urusan Aceh dan Belanda.

Perang kembali berkobar pada tahun 1883. Pasukan Belanda berusaha membebaskan para pelaut Britania Raya yang sedang ditawan di salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, dan menyerang kawasan tersebut. Sultan Aceh menyerahkan para tawanan dan menerima bayaran yang cukup besar sebagai gantinya. Sementara itu, Menteri Perang Belanda, August Willem Philip Weitzel, kembali menyatakan perang terbuka melawan Aceh. Belanda kali ini meminta bantuan para pemimpin setempat, di antaranya Teuku Umar. Teuku Umar diberikan gelar panglima perang besar dan pada 1 Januari 1894 bahkan menerima dana bantuan Belanda untuk membangun pasukannya. Ternyata dua tahun kemudian Teuku Umar malah menyerang Belanda dengan pasukan baru tersebut. Dalam perang gerilya ini Teuku Umar bersama Panglima Polem dan Sultan terus tanpa pantang mundur. Tetapi pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Der Dussen di Meulaboh Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nya' Dien istri Teuku Umar siap tampil menjadi komandan perang gerilya.

Pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Dr Snouck Hurgronye yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh (De Atjehers). Dalam buku itu disebutkan rahasia bagaimana untuk menaklukkan Aceh.

Isi nasehat Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda yang bertugas di Aceh adalah:

- Mengesampingkan golongan Keumala (yaitu Sultan yang berkedudukan di Keumala) beserta pengikutnya.

- Senantiasa menyerang dan menghantam kaum ulama.

- Jangan mau berunding dengan para pimpinan gerilya.

- Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya.

- Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh.

Sultan M. Daud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Istana Kesultanan Aceh kemudian diluluhlantakkan dan diganti dengan bangunan baru yang sekarang dikenal dengan nama Pendopo Gubernur. Pada tahun tersebut, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda.

Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, dimana dibentuk pasukan marechaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Colone Macannya yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh.

Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga Gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Tengku Putroe (1902). Van der Maaten menawan putera Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polem dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putera Panglima Polem, Cut Po Radeu saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polem meletakkan senjata dan menyerah ke Lhokseumawe (1903). Akibat Panglima Polem menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polem.

Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Van Daalen yang menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kuto Reh (14 Juni 1904) dimana 2922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1773 laki-laki dan 1149 perempuan.

Taktik terakhir menangkap Cut Nya' Dien istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, dimana akhirnya Cut Nya' Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.

Surat tanda penyerahan

Van Heutz telah menciptakan surat pendek penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, yang isinya: Raja (Sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia-Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. (RH Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987)Bangkitnya nasionalisme

Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Sarekat Islam, sebuah organisasi dagang Islam yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912, tiba di Aceh pada sekitar tahun 1917. Ini kemudian diikuti organisasi sosial Muhammadiyah pada tahun 1923. Muhammadiyah membangun sebuah sekolah Islam di Kutaraja (kini bernama Banda Aceh) pada tahun 1929. Kemudian pada tahun 1939, Partai Indonesia Raya (Parindra) membukan cabangnya di Aceh, menjadi partai politik pertama di sana. Pada tahun yang sama, para ulama mendirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), sebuah organisasi anti-Belanda.Perang Dunia II

Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan).Seperti banyak penduduk Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, rakyat Aceh menyambut kedatangan tentara Jepang saat mereka mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942, karena Jepang berjanji membebaskan mereka dari penjajahan. Namun ternyata pemerintahan Jepang tidak banyak berbeda dari Belanda. Jepang kembali merekrut para uleebalang untuk mengisi jabatan Gunco dan Sunco (kepala adistrik dan subdistrik). Hal ini menyebabkan kemarahan para ulama, dan memperdalam perpecahan antara para ulama dan uleebalang. Pemberontakan terhadap Jepang pecah di beberapa daerah, termasuk di Bayu, dekat Lhokseumawe, pada tahun 1942, yang dipimpin Teungku Abdul Jalil, dan di Pandrah dan Jeunieb, pada tahun 1944.

[sunting] Masa Republik Indonesia

Kedudukan Aceh di dalam Republik Indonesia Serikat

41 tahun kemudian semenjak selesainya perang Aceh, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata perjuangan untuk bebas dari cengkraman Belanda belum selesai, sebelum Hubertus Johannes van Mook menciptakan negara-negara bonekanya yang tergabung dalam RIS (Republik Indonesia Serikat).Ternyata Aceh tidak termasuk negara bagian dari federal hasil ciptaan Van Mook yang meliputi seluruh Indonesia yang terdiri dari:

- Negara RI, yang meliputi daerah status quo berdasarkan Perjanjian Renville.

- Negara Indonesia Timur.

- Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta

- Negara Jawa Timur

- Negara Madura

- Negara Sumatra Timur, termasuk daerah status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu

- Negara Sumatra Selatan

- Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti Jawa Tengah, Bangka-Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.

- Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.

Yang terpilih menjadi Presiden RIS adalah Soekarno dalam sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 15-16 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sedang untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta. Kabinet dan Perdana Menteri RIS dilantik pada tanggal 20 Desember 1949.

Belanda di bawah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. Maan Sassen dan ketua Delegasi RIS Mohammad Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Antonius Hermanus Johannes Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986)

Kembali ke Negara Kesatuan

Tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan Undang-Undang Darurat itu, beberapa negara bagian menggabungkan ke RI, sehingga pada tanggal 5 April 1950 yang tinggal hanya tiga negara bagian yaitu, RI, NST (Negara Sumatera Timur), dan NIT (Negara Indonesia Timur).Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panitia bersama.

Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

Maklumat Negara Islam Indonesia Aceh

3 tahun setelah RIS bubar dan kembali menjadi RI, Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia di bawah Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 20 September 1953.Isi Maklumat NII di Aceh adalah:

| “ | Dengan lahirnja peroklamasi

Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah

kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh

pemerintah dari Negara Islam.

Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja:

Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja. MUHARRAM 1373 Atjeh Darussalam September 1953 |

” |

Daud Beureueh menyerah

Bulan Desember 1962, 7 bulan setelah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo Imam NII tertangkap (4 Juni 1962) di atas Gunung Geber di daerah Majalaya oleh kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam rangka Operasi Bratayudha, Daud Beureueh di Aceh menyerah kepada Penguasa Daulah Pancasila setelah dilakukan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)Hasan Di Tiro mendeklarasi Negara Aceh Sumatera

14 tahun kemudian setelah Daud Beureueh pada masa Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. Bunyi deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatra itu adalah:".[21]| “ | "Kepada rakyat di seluruh dunia:

Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib

sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami,

dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol

politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa. Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976" |

” |

Akhir konflik

Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut.Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.

Di samping itu telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah NAD, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari NAD dan membentuk 2 provinsi baru yang disebut Aceh Leuser Antara yang terdiri dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil, serta Aceh Barat Selatan atau ABAS yang terdiri dari Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Barat dan Aceh Jaya. 4 Desember 2005 diadakan Deklarasi bersama di Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri ratusan orang dan 11 bupati yang ingin dimekarkan wilayahnya, dan dilanjutkan dengan unjukrasa yang menuntut lepasnya 11 kabupaten tadi dari Aceh.

Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.

Sejarah Tsunami di Indonesia

Minggu, 26 Desember 2004 | 19:07 WIB

Gelombang tsunami ini diperkirakan paling banyak menelan korban jiwa. Setidaknya korban meninggal di Aceh dan Sumatera Utara, serta beberapa negara Asia lainnya seperti Sri Lanka, India, dan Thailand telah mencapai ribuan orang.

Korban akibat gempa dan gelombang tsunami di Indonesia sendiri, hingga berita ini diturunkan, masih belum bisa dipastikan. Namun hingga pukul 17.30 WIB, Badan Koordinasi Nasional mencatat, ada sekitar 148 meninggal dunia. Sedangkan jumlah korban luka dan hilang belum diketahui.

Bencana gempa dan tsunami di Indonesia tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, peristiwa serupa telah terjadi berkali-kali dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Gelombang tsunami yang menyebabkan korban jiwa paling banyak dilaporkan saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi Krakatau pada 1883. Saat itu diperkirakan 36 ribu jiwa meninggal akibat letusan gunung yang mengakibatkan ombak setinggi bangunan 12 tingkat. Ombak akibat letusan gunung yang terletak di Selat Sunda itu mencapai sekitar 120 kilometer dari pusat letusan.

Pasca meletusnya Krakatau, setidaknya sejak selama periode 1900-1996, setidaknya telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia. Lima belas di antaranya terjadi di Kawasan

Timur Indonesia, yang memang dikenal sebagai daerah seismotektonik aktif dan kompleks. Tsunami tersebut diakibatkan oleh aktivitas kegempaan yang terdapat pada zona-zona seismmotektonik aktif seperti zona subduksi, zona bukaan, dan zona sesar yang tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia.

Gelombang besar tsunami yang juga menelan korban yang tidak sedikit terjadi pada 19 Agustus 1977 di daerah Sumba. Dalam peristiwa ini sekitar 189 nyawa melayang. Lalu, peristiwa serupa terjadi pada 12 Disember 1992 di Flores. Gelombang besar ini mengakibatkan 2.100 nyawa melayang. Peristiwa tumpahnya air laut yan melanda kawasan Banyuwangi Jawa Timur pada 3 Juni 1994 menelan korban tewas hingga 208 orang.

Lima bencana tsunami (Banda 1938, Sigli 1967, Bandanaira 1975, Sumba 1977, dan Banyuwangi 1994) itu diakibatkan aktivitas zona subduksi Sunda-Banda yang terletak memanjang dari Kepulauan Andaman sampai ke Laut Banda.

Aktivitas zona sesar naik yang terletak memanjang dari utara Bali sampai ke Alor menghasilkan tiga tsunami di Ende 1908, Larantuka 1982, dan Flores 1992. Tsunami-tsunami yang terjadi di Tinambung 1967, Sulteng 1968, Majene 1969, dan Mamuju 1984 diakibatkan aktivitas zona

bukaan yang terletak di Selat Makassar.

Aktivitas zona sesar Palu-Koro dan sesar Sorong yang melalui Palu, utara Pulau Buru sampai ke selatan Biak telah mengakibatkan empat bencana tsunami yang terjadi di Teluk Tomini 1938, Sana Maluku 1965, Sanana Maluku, 1975 dan Toli-Toli 1996.

Sementara itu tsunami yang terjadi baru-baru ini di Biak, diperkirakan akibat aktivitas sesar

Sorong atau subduksi lempeng Carolina.

Daftar masakan Indonesia

Makanan

Aceh

- Gulee Itik

- Timpan

- Gulee Kepala Ikan Rambeu

- Kanji Rumbi

- Gulee Sirip Hiu

- Mi Aceh

- Nasi Goreng Aceh

- Dalca

- Kare Kameng

- Ungkut Kayee

- Gulee Pliek U

- Nasi Gurih

- Pulut

- Tumis Eungket Sure

- Manok Boh Jantung

- Dedah Boh Itik

- Gulee Sie Reuboh

- I Boh Timun

- Kopi Sanger

- Rujak U' Groeh

- Boh Rom Rom

- Martabak Aceh

- Bubur Kanji Rumbi

Sumatera Utara

Sumatera Barat

- Rendang

- Dendeng Balado

- Dendeng Batokok

- Gulai Joriang Batokok

- Gulai Paku

- Gulai Toco

- Pangek Masin

- Pangek Padeh atau Asam Padeh

- Kalio Dagiang

- Gulai Itiak

- Sambalado Tanak

- Gulai Banak

- Cancang

- Ikan Balado

- Ikan Baka

- Gulai Kambiang

- Soto padang

- Goreng Baluik

- Goreng Lauak

- Gulai Pucuak Ubi

- Gulai Cubadak

- Sate Padang

- Sate Pariaman

- Sate Padangpanjang

- Lontong Pitalah

- Lamang Tapai

- Katan Durian

- Katan Sarikayo

- Bubua Kampiun

- Bubua Kacang Padi

- Galamai

- Wajik

- Kipang Kacang

- Bareh Randang

- Rakik Maco

- Karupuak Balado

- Karupuak Sanjai

- Karupuak Jengkol/Joriang

- Palai Rinuak

- Pergedel Jaguang

- Pensi

- Sarabi

- Kue Putu

- Bika

- Sarang Balam

- Batiah

- Lamang Limo Kaum

- Dakak-Dakak Simabua

- Putu Padangpanjang

- Es Tebak

- Es Campua

- Teh Talua

- Sambal Ijo

- Ayam Pop

- Telor Balado

- Minyak Batanak

- Tolu-Tolu

- Sagon Bakar

- Gomok Bakar

- Ale-Ale

- Kalio Ayam

- Paru Goreng

- Gulai Kemumu

- Samouang

- Gulai Otak

- Ayam Bakar/Panggang

- Balado Bawal

- Daging Cuka Kering

- Sate Gadang

Jambi

- Tempoyak

- Bolu Kojo

- Bolu Musibah

- Sele Nenas

- Gelamai Perentak

- Panggang Ikan Mas

- Sambal Blacan

- Rendang Ayam

Sumatera Selatan

Peganan

- Burgo

- Bolu Lapis

- Bolu Kojo

- Bolu 8 Jam

- Bolu Lapis

- Engkak Ketan

- Celimpungan

- Empek-empek/pempek

- Empek-empek Kapal Selam

- Empek-empek Lenjer

- Empek-empek Lenggang

- Empek-empek Kulit

- Empek-empek Adaan

- Empek-empek Tahu

- Empek-empek Kerupuk

- Empek-empek Pistel

- Empek-empek Panggang

- Wajik Ketan

- Juadah Ketan

- Kerupuk

- Kemplang Goreng

- Kemplang Panggang

- Lempok Duren

- Tekwan

- Model

- Mi Celor

- Lepat Pisang

- Lakso

- Lenggang

- Maksuba

- Otak-Otak

- Srikayo

- Tekwan

Masakan

- Gulai Malbi

- Pindang Daging/Tulang

- Brengkes Udang

- Gangan Udang

- Gulai Tempoyak

- Brengkes

- Brengkes Tempoyak

- Ikan Pakasam

- Ikan Peda

- Ikan Rusip

- Pindang Ikan

- Ikan Pais

- Ikan Salai

- Pindang Salai

- Sayur Kasam

- Kluntup

- Pindang Jamur

- Sambal Goreng Campur

- Sambal Lingkung

- Sambal Kemang

- Sambal Kweni

- Sambal Mbacang

- Tempoyak

- Nasi Minyak

- Nasi Samin

- Nasi Lemak

Minuman

Riau

- Asam Padeh Ikan Baung (Ikan Patin)

- Ayam Goreng Balado

- Tempe Goreng Balado

- Teri Masak Asam Padeh

- Teri Lado Mudo

- Gendar Ketan Hitam

- Bangket Durian

- Kue Bangket Jeruk Nipis

- Juice Jagung Manis

- Air Mata Pengantin

- Laksamana Mengamuk

- Lenggang

- Kue 8 Jam

- Pais Udang

- Sayur Kasam

- Kluntup

- Pindang Jamur

- Sambal Goreng Campur

Lampung

Banten

- Taoge Goreng

- Emping

- Sate Bandeng

- otak-otak

- Nasi Sumsum

- Rabeg

- Jojorong

- Cuwer

- Gipang

- Apem Putih

- Keceprek Melinjo

DKI Jakarta

- Soto Betawi

- Kerak Telor

- Sop Kaki Kambing

- Pindang Serani

- Pecak Salak

- Sayur Gabus Pucung

- Pecak Gurame

- Pindang Serani

- Semur Jengkol

- Sayur Besan

- Gado-gado Boplo

- Es Doger

- Es Teler

- Telubuk Sayur

- Pesmo Gurami

- Talam Udang

- Begana

- Nasi Goreng Kambing

- Nasi Uduk

- Ketoprak

- Bubur Ayam Betawi

- Nasi Bukhari

- Lontong Sayur Khas Betawi

- Semur Terung Betawi

- Kroket

- Bir Pletok

- Rujak Bebeg

- Taoge Goreng

- Dodol Legit

- Emping

- Roti Buaya

- Asinan Jakarta

- Geplak

- Ongol-Ongol

- Gado-gado

- Kue Rangi

- Soto Mi

- Risoles

- Banding Bakar Marunda

- Capsay Petai

- Kimlo

- Marak

- Bagane

- Nasi Kebuli

- Sayur Bebanci

- Kue Pepe

- Semur Betawi

- Nasi Goreng Gila

Jawa Barat

Bandung-Priangan

- Karedok

- Soto Bandung

- Batagor

- Es Doger

- Empal Gentong

- Laksa Bogor

- Bakso kocok

- Lotek

- Serabi

- Uli Bakar

- Colenak

- Tahu Sumedang

- Combro

- Colenak

- Misro

- Mie Kocok

- Nasi Timbel

- Sayur Asem

- Pepes Jamur

- Gurame Bakar

- Jagung Bakar

- Pepes Ikan Mas

- Serabi Oncom

- Ladu

- Pisang molen

- Peuyeum

- Roti Unyil

- Cireng

- Soto Mie

- Toge Goreng Jasinga Bogor

- Asinan Sukasari

- Gepuk

- Sambel Oncom

- Sayur Asam Kacang Merah

- Bajigur

- Es Goyobod

- Bala-bala

- Gehu

Cirebon

Bogor

Jawa Tengah

- Kota Bondowoso: Tape (Tapai)

- Kota Jember: Suwar-suwir

- Kota Kediri: Tahu

- Kota Lamongan: Tahu campur

- Kota Madiun: Pecel

- Kota Bojonegoro: Ledre ( kue / keripik pisang raja )

- Kota Pekalongan: Megono

- Kota Purwokerto: Mendoan

Semarang

- Lumpia/Lumpia Semarang, Tahu Pong, Tahu Gimbal

Banyumas

Slawi

- Tahu Pletok Jepara

Pesisir Utara

Solo

Yogyakarta

- Gudeg

- Nasi Pecel

- Opor Ayam

- Tongseng

- Cabuk Rambak

- Jadah Bacem

- Rujak Degan

- Bacem Ayam

- Kipo

- Lontong Kikil

- Bakmoy

- Gado-Gado

- Bakmi Jawa

- Yangko

- Sagon Ala Kota Gede

- Bebek Kremes

- Tumpeng

- Mangut Lele

- Geplak

- Sate Kocor

- Selat

- Lumpia Trubus

- Jadah Manten

- Opor Telur

- Sambel Goreng Krecek

- Roti Jok

- Bakpia

- Pecel

- Legomoro

- Wajik

- Nasi kucing

- Mi Tektek

- Bakpia

- Trancam

- Sate Winong

- Tempe Gembus

- Sate Manis

- Mega Mendung

- Bakmi Godog

- Sambal Goreng Krecek Kacang Tolo

- Bebek Suwar-Suwir

- Beer Djawa

- Urap

- Tempe Benguk

- Mendut

- Getuk

- Dendeng Age

- Growol

- Nasi Goreng Magelang

Jawa Timur

- Rawon

- Bakso

- Sate Ayam

- Soto Lamongan

- Soto Kediri

- Tumpang

- Rujak Soto

- Rujak Cingur

- Pecel Madiun

- Lontong Balap

- Jenang Apel

- Semanggi

- Tahu Lontong

- Tahu campur

- Tahu Tek

- Soto Madura

- Gado Gado

- Sego Gobyos

- Bata Anget

- Pottre Nyellem

- Nom Aeng

- Pokak Syarifah

- Wedang Sekojo

- Lepet Jagung

- Nasi Krawu

- Nasi Blawu

- Rempih Danggur

- Tahu Wa

- Teh Jahe Keningar

- Tempe Penyet

- Sego Tempong

- Es Karet

- Nasi Becek

- Nasi Boranan

- Rujak Cingur

- Semanggi

Madura

Bali

Makanan

Jajanan

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Penganan

Masakan

- Ayam Rica-Rica

- Ayam isi di bulu

- Ayam Masak Paniki

- Babi Putar

- Babi tore

- Cakalang Bakar Rica

- Cakalang Fufu

- Cakalang Rica-Rica

- Dabu dabu Lilang

- Ikan Bakar Rica

- Ikan Kuah

- Ikan Tikus

- Ikan Ular Patola

- Ikan Monyet

- Lapis

- Midaal

- Masak Paniki

- Nasi Bungkus

- Nasi Jaha

- Pampis

- Pepes Ikan mas

- Ragei/ Sate ba'

- Roa

- RW

- Sa'ut

- Sayor Leilem

- Sayor Pangi

- Sayor Ganemo

- Sayor daong popaya

- Sayor bunga popaya

- Sayor pakis

- Sup Brenebon

- Tinutuan

- Tinorangsak

- Tuturuga

- Woku belanga

Minuman

Sulawesi Selatan

Penganan

- Apang Paranggi

- Baje'

- Bannang bannang

- Barongko

- Baruasa

- Bassang

- Beppa Janda

- Biji-biji

- Bipang

- Bolu Peca

- Bolu rampah

- Cucuru Bayao

- Dadoro'

- Dange

- Deppa Tori/Deppa Te'tekan

- Deppa Kau Kau/sawalla

- Nagasari/Doko'-doko'unti

- Doko doko Cangkuling/ cangkuning

- Golla golla ganepo

- Golla tare

- Bolu Toraja/Indo' Bade'

- Jalang Kote

- Kacang Sinjai

- Katri sala

- Katri mandi

- Kue Putu

- Labu Palu

- Onde onde tawaro

- Pallu Butung

- Paserrek

- Pisang Epe

- Pisang Ijo

- Putu Cangkiri

- Roti pawa

- Sakko sakko

- So'ri

- Tello Penyyu

- Taripang

Masakan

- Baro'bo

- Bolu Kambu

- Buras

- Camme Ba'te

- Camme Bendoro'

- Camme Burak

- Camme Tu'tuk

- Coto Makassar

- Dangke

- Kadonteng

- Kajompi'

- Kaladde

- Kapurung

- Lappa'-lappa'

- Lawa

- Mie Titi'

- Nande Kandoa'

- Nande Dalle

- Nasu Cemba

- Nasu To Salukanan

- Pallu Basa

- Pallu Butung

- Pallu Kacci

- Pallu Kaloa

- Pallu Mara

- Pacco'

- Peca sura

- Peco' Tammate

- Pi'ja

- Piong/Lemang Toraja

- Sambala' Bandiki'

- Sarondeng

- Songkolo/Sokko'

- Sop Kikil

- Sop Konro

- Sop Saudara

- Sop Ubi

- Tollo' Burak

- Tollo' Pa'karing

- Tollo' Pammarasan

- Tollo' Semba

- Tollo' Utan Bulunangko

- Tollo' Utan Pangi

Minuman

Sulawesi Tenggara

- Soami (Daerah Buton dan Wakatobi)

- Kambalu (Daera Wangi-wangi)

- Luluta (Daera Wangi-wangi)

- Heb'atu (Daera Wangi-wangi)

- Gule-gule (Daera Wangi-wangi)

- Susuru (Daera Wangi-wangi) Maluku

Papua

Lain-Lain

Kue Tradisional Fermentasi

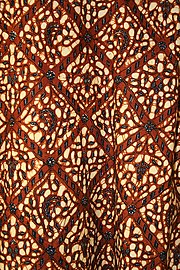

Batik

Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain

itu batik bisa mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah teknik

pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-resist dyeing.

Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik

tersebut, termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki

kekhasan. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009. [1]

Kata "batik" berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: "amba", yang bermakna "menulis" dan "titik" yang bermakna "titik".

Sejarah teknik batik

Seni pewarnaan kain dengan teknik pencegahan pewarnaan menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 SM, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa Dinasti T'ang (618-907) serta di India dan Jepang semasa Periode Nara (645-794). Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh Suku Yoruba di Nigeria, serta Suku Soninke dan Wolof di Senegal.[2]. Di Indonesia,

batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat

populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan

ialah semuanya batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru

dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an.[3]

Walaupun kata "batik" berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa tehnik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7. [2]Di sisi lain, J.L.A. Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu dicatat bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi diketahui memiliki tradisi kuna membuat batik.[4]

G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu.[4]

Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17, Sulalatus Salatin menceritakan Laksamana Hang Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang dan hanya mampu membawa empat lembar sehingga membuat sang Sultan kecewa.[5] Oleh beberapa penafsir,who? serasah itu ditafsirkan sebagai batik.

Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama kali diceritakan dalam buku History of Java (London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman.[2]

Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan malam disebut batik tulis. Pada saat yang sama imigran dari Indonesia ke Persekutuan Malaya juga membawa batik bersama mereka.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah

menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama.

Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka

dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu

pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai

ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam

bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik

pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada

corak "Mega Mendung", dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan

membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia ( Jawa ) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.

Sebelum ini peraturan memakai baju batik hanya pada hari Sabtu saja. Kemudian diubah kepada hari ke-1 dan hari ke-15 setiap bulan.

Cara pembuatan

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin.

Etimologi |

Sejarah teknik batik

Walaupun kata "batik" berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa tehnik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7. [2]Di sisi lain, J.L.A. Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu dicatat bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi diketahui memiliki tradisi kuna membuat batik.[4]

G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu.[4]

Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17, Sulalatus Salatin menceritakan Laksamana Hang Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang dan hanya mampu membawa empat lembar sehingga membuat sang Sultan kecewa.[5] Oleh beberapa penafsir,who? serasah itu ditafsirkan sebagai batik.

Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama kali diceritakan dalam buku History of Java (London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman.[2]

Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan malam disebut batik tulis. Pada saat yang sama imigran dari Indonesia ke Persekutuan Malaya juga membawa batik bersama mereka.

Budaya batik

Pahlawan wanita R.A. Kartini dan suaminya memakai rok batik. Batik motif parang yang dipakai Kartini adalah pola untuk para bangsawan

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia ( Jawa ) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.

Corak batik

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.Baju Batik di Indonesia

Pada awalnya baju batik kerap dikenakan pada acara acara resmi untuk menggantikan jas. Tetapi dalam perkembangannya apda masa Orde Baru baju batik juga dipakai sebagai pakaian resmi siswa sekolah dan pegawai negeri (batik Korpri) yang menggunakan seragam batik pada hari Jumat. Perkembangan selanjutnya batik mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari terutama digunakan oleh kaum wanita. Pegawai swasta biasanya memakai batik pada hari kamis atau jumat.Baju batik Indonesia juga dikenakan di Malaysia

Setiap hari Kamis, semua pegawai negeri lelaki di Malaysia diharuskan memakai baju batik mulai 17 Januari 2008. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Tan Sri Ismail Adam telah membagikan kepada semua jabatan kerajaan.Sebelum ini peraturan memakai baju batik hanya pada hari Sabtu saja. Kemudian diubah kepada hari ke-1 dan hari ke-15 setiap bulan.

Cara pembuatan

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin.

Jenis batik

Menurut teknik

- Batik tulis adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan.

- Batik cap adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik yang dibentuk dengan cap ( biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari.

Menurut asal pembuatan

- Batik Jawa

- batik Jawa adalah sebuah warisan kesenian budaya orang Indonesia, khususnya daerah Jawa yang dikuasai orang Jawa dari turun temurun. Batik Jawa mempunya motif-motif yang berbeda-beda. Perbedaan motif ini biasa terjadi dikarnakan motif-motif itu mempunyai makna, maksudnya bukan hanya sebuah gambar akan tetapi mengandung makna yang mereka dapat dari leluhur mereka, yaitu penganut agama animisme, dinamisme atau Hindu dan Buddha. Batik jawa banyak berkembang di daerah Solo atau yang biasa disebut dengan batik Solo.

Batik Lasem

Reog (Ponorogo)

Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat-laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak,

dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah

salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan

hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat.